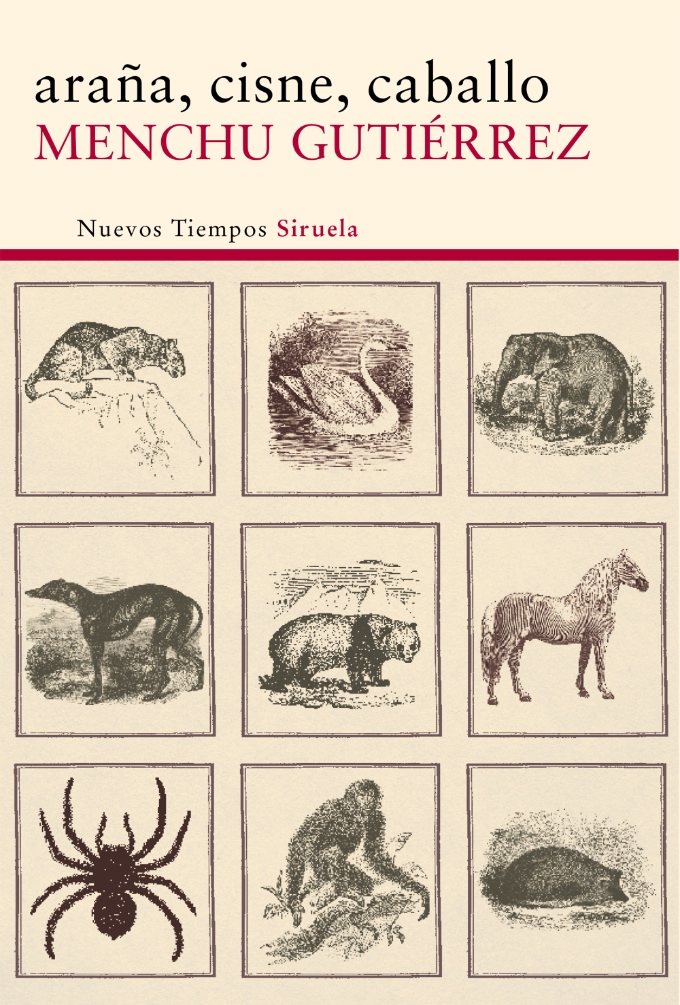

araña, cisne, caballo, de Menchu Gutiérrez

¿Qué lenguaje del arte escapa a la escritura de Menchu Gutiérrez? Sus libros se desenvuelven con la forma de la novela, con el espíritu de la poesía y con la mirada del pintor atento. La última entrega, araña, cisne, caballo, publicada por Siruela —la casa habitual de la autora—, no es una excepción. Un particular bestiario poblado por animales y por seres que nos aseguran humanos, pero que quizá no lo sean tanto.

Araña, cisne, caballo, y zorro, elefante, escorpión, erizo, cuervo, cocodrilo, hombre, mujer, hermano, hermana, cachorro, padre, madre, hijo, perro, cabra, huevo, lobo, cebra, abeja, ciervo… Animales y hombres intercambian establos, jaulas, madrigueras, rascacielos, y también pelo, escamas, plumas y púas. En la pista del circo se ha vertido el contenido de un gran reloj de arena y el tiempo se detiene para que podamos observar las huellas que pies y pezuñas imprimen en su superficie. Los animales que braman, barritan, graznan o balan lo hacen a través de una sola boca y forman parte de un animal mucho más grande. Este libro muestra la nebulosa en que vivimos como una inmensa telaraña.

Menchu Gutiérrez nació en Madrid en 1957 y es novelista, traductora y poeta. De su amplia obra poética destacan El ojo de Newton, La mano muerta cuenta el dinero de la vida o La mordedura blanca (Premio de Poesía Ricardo Molina 1989) y el ensayo biográfico San Juan de la Cruz. En narrativa, Siruela ha publicado Detrás de la boca, La mujer ensimismada o este araña, cisne, caballo que te preestrenamos aquí.

El establo no tiene tamaño, es solo la ecuación que se establece entre la madera del pesebre, la paja húmeda, el calor animal y el astro de la bombilla encendida, una compleja red de necesidad y afecto.

Oscuridad y nieve coronan el humilde templo. Los mugidos de la vaca no llevan una dirección precisa y parecen tantear en la oscuridad. Alguien debe venir hasta aquí para liberarla del dolor y arrancar de su cuerpo ese palpitante fardo.

Mi padre trabaja en su despacho. A pesar de lo avanzado de la hora, viste un traje cruzado, estrictamente abotonado, y el nudo de la corbata no parece haberse aflojado apenas desde que salió de casa por la mañana. Mi padre fuma un cigarrillo mientras lee una carta. El texto está escrito en una lengua diferente a la que ha empleado hace un rato por teléfono, una lengua a su vez distinta de la que utiliza para dirigirse a su secretario o a su familia.

El ternero parece una gran masa de carne muerta, hay algo en él que recuerda al bloque de mármol que espera en el taller de un artista y que el cincel transformará en escultura. La carne del ternero inmóvil tiene algo de mármol animal, de promesa; su respiración es apenas perceptible, pero el granjero no duda. El levísimo latir de su corazón se ha convertido en el centro del establo.

Mi padre abandona el despacho y va dejando tras de sí un reguero de breves frases de despedida dirigidas a las personas que se cruzan con él en el enorme edificio. Se trata de fórmulas de cortesía automática, que apenas se dicen o se escuchan. Después de abotonarse el abrigo, en el descansillo, frente a los ascensores, se pone los guantes, ajustando la piel al nacimiento de cada dedo, con extremo rigor.

El granjero se lava las manos bajo el grifo. La aspereza de su tacto araña el paño de cocina con el que las seca. Una vez lavadas, el negro sigue triunfando en las uñas, y en las profundas líneas que informan sobre el futuro del corazón y el número de hijos que, contradiciendo el dictamen quiromántico, no ha tenido.

Fuera del rascacielos de cristal, la nieve se acumula a ambos lados de las aceras que las palas de los porteros han hecho transitables. Tras intercambiar las frases reglamentarias, el chófer abre la puerta del coche a mi padre y poco después este se pone en marcha. Mi padre mira la noche como hace un rato miraba la última hoja del último informe del día, desde muy lejos.

El granjero carga la pequeña estufa de leña. La casa está vacía, pero el fuego de la estufa mantiene con el establo una vía de comunicación. El humo que sale por la chimenea se comunica con el vaho animal que exhala el establo, formando un puente. Es como si el calor hablase un lenguaje universal, y cocina y establo se llamaran.

Mi padre mira por la ventanilla las luces de la ciudad, cada vez más anónimas, como él mismo. La familiar rutina no impide que se sienta desdibujado, que el coche resulte cada vez más fantasmal y parezca deslizarse hacia ninguna parte. Aunque lo intenta, no es capaz de recordar lo que acaba de leer. De pronto, contradice las familiares órdenes dadas al chófer y pronuncia el nombre de un bar.

El granjero retira del fuego el viejo puchero de aluminio y vierte la leche en el tazón. Mientras remueve el azúcar con la cucharilla, observa la columna de vaho y siente un calor anticipado. La ventana, desprovista de cortinas, está orientada hacia el establo y la luz de la nieve permite reproducir su oscuro volumen. El calor se expande en su interior.

Acodado en la barra del bar, mi padre se asoma al vaso que acaban de colocar frente a él en el mostrador. Antes de llevárselo a los labios, mece los cubitos de hielo y los mira como si contemplase un paisaje de acantilados. Mi padre confía en la metamorfosis de frío en calor que se operará en su cuerpo gracias al alcohol.

El granjero arregla el desorden de las mantas que le aguardaba desde la mañana. Apenas se quita la ropa de trabajo y se viste para dormir, apenas se mete en la cama y apaga la luz, con ese calor de la leche embalsado en su interior, se queda dormido. Su sueño tiene un signo plural, como si el descanso pudiera compartirse.

Mi padre se siente reconciliado con el lugar en el que se encuentra, incluso en medio de su soledad, como si alguien hubiera extendido una alfombra bajo sus pies. Piensa en su hija y en las palabras que le diría si no fuera porque estas viven atascadas en su interior desde hace años. Reconstruye el puente que existía entre ambos y recuerda los lugares precisos donde colocó la carga que lo destruyó.

El alcohol es una pequeña hoguera y él recupera su condición de nómada.

El frío tensa las ramas de los árboles sobre el camino de tierra y sella los picos de los pájaros. El charol de los coches brilla tocado por las luces de la ciudad y la nieve absorbe la fanfarria de sus bocinas. En el interior del bar suena un piano. En el interior del establo, el ternero succiona leche tibia.